Estampes

ESTAMPES

Les premières estampes fabriquées au Japon sont de nature religieuse et visent à la propagation d'images bouddhistes. Elles sont réalisées selon une technique importée de Chine et comportent des images sacrées et des textes. La toute première estampe imprimée au Japon fut le Sutra du Lotus, réalisé par Koei et daté de 1225, pour le temple Kōfuku-ji à Nara, l'ancienne capitale du Japon. Puis l'impression d'estampes, toujours de nature religieuse, se développe à Kyōto, la nouvelle capitale, du XIIIe au XVIe siècle. Mais le véritable développement de masse de l'estampe japonaise — avec cette fois des images profanes — ne se met en place qu'à l'époque Edo (1615-1867), lorsqu'apparaît un nouveau genre d'art graphique : l’ukiyo-e (« image d'un monde flottant »), comprenant non seulement une peinture populaire et narrative originale, mais aussi et surtout les estampes japonaises gravées sur bois. À cette époque en effet, le Japon connaît, avec l'autorité désormais incontestée du shogunat Tokugawa, une ère de paix et de prospérité qui se traduit par la perte d'influence de l'aristocratie militaire des daimyo, et l'émergence d'une bourgeoisie urbaine et marchande. Cette évolution sociale et économique s'accompagne d'un changement des formes artistiques, avec la naissance de l’ukiyo-e et de ses estampes peu coûteuses, bien loin de l'aristocratique école de peinture Kanō. Pour éviter toute confusion, il faut garder à l'esprit qu'il existe des œuvres ukiyo-e qui ne sont pas des estampes : c'est le cas des peintures telles que celles des Kaigetsudo et de la plupart des artistes ukiyo-e.

Principe de l’estampe japonaise

L’estampe japonaise consiste à reproduire l’œuvre d’un artiste « en grande série » (en réalité, cette série ne dépasse que rarement quelques centaines d’exemplaires), de façon à en permettre l’accès à plus de personnes, pour une somme très modique, comprise entre douze et seize pièces de cuivre par unité, c’est-à-dire à peu près le même prix qu’une paire de sandales de paille tressée ou un bol de soupe pour certaines estampes d’Hiroshige.

Pour cela, on utilise un procédé d’impression xylographique, comme le faisaient depuis le VIIe siècle les imprimeurs chinois pour les textes : à partir du dessin à l’encre de Chine de l’artiste, collé sur une planche de bois, un artisan grave les parties blanches pour reproduire en relief le dessin. Le dessin original est donc détruit. Puis un artisan-imprimeur enduit d’encre la planche de bois gravée, place dessus une feuille de papier, et, par frottement à l’aide d’un baren, obtient l’estampe elle-même.

Au début de l’histoire de l’estampe — tout d’abord avec les estampes bouddhistes, puis avec les premières estampes ukiyo-e de Moronobu — les œuvres ainsi reproduites étaient en noir et blanc. Puis on eut l’idée d’agrémenter ces estampes en y appliquant à la main une ou deux couleurs, procédé qui restait coûteux. Avec Okumura Masanobu se met ensuite en place l’application de ces couleurs grâce à d’autres planches gravées, portant non plus le trait du dessin mais les couleurs.

Enfin, avec Suzuki Harunobu, vers 1765, apparaissent les estampes de brocart (nishiki-e), comportant jusqu’à une dizaine de couleurs, grâce à de multiples planches de couleur.

Les principaux thèmes de l’ukiyo-e

Les thèmes de l’ukiyo-e sont tout à fait nouveaux, car ils correspondent aux centres d’intérêt de la bourgeoisie : les jolies femmes (bijin) et les courtisanes (oiran) célèbres, les shunga (scènes érotiques), le théâtre kabuki et les lutteurs de sumo, les yōkai (créatures fantastiques), les egoyomi (calendriers) et les surimono (cartes de vœux), le spectacle de la nature et des meisho-e (lieux célèbres).

Quelques artistes de l’ukiyo-e

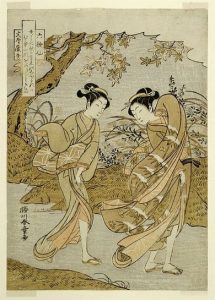

Suzuki Harunobu

Suzuki Harunobu (1725 ? – 1770) est l’un des plus célèbres créateurs d’estampes ukiyo-e en couleurs.

C’était un innovateur, le premier qui produisit des estampes imprimées en de nombreuses couleurs, nommées « estampes de brocart » (nishiki-e) dès 1765. Elles surpassèrent par leur richesse les estampes qui ne faisaient appel qu’à deux ou trois couleurs. Harunobu a employé beaucoup de techniques complexes et a développé une grande variété de sujets, depuis les images poétiques classiques jusqu’aux portraits des jeunes beautés de son époque. Comme beaucoup d’artistes de son temps, Harunobu a également produit un certain nombre de shunga, ou images érotiques.

Katsukawa Shunshō

Katsukawa Shunshō (1726-1792), de son vrai nom Katsumiyagawa Yūsuke, est venu à Edo dans l’intention d’étudier le haiku et la peinture.

Il étudie sous la direction de Miyagawa Shunsui, fils et élève de Miyagawa Chōshun, tous deux artistes ukiyo-e également réputés et talentueux. Ses premières œuvres datent de 1760.

Il est le chef de file de l’école Katsukawa. Shunshō est particulièrement connu pour avoir introduit une nouvelle forme de yakusha-e, estampes décrivant les acteurs de kabuki.

Cependant, et même si elles sont moins réputées, ses bijin-ga sont considérées par certains spécialistes comme étant les meilleures de la deuxième moitié du XVIIIe siècle.

Utagawa Toyoharu

Utagawa Toyoharu (1735-1814) est le fondateur de l’école Utagawa.

Il joua un rôle important dans l’évolution de l’ukiyo-e, par les études qu’il fit de la perspective occidentale dans ses uki-e (images en perspective), à partir de 1750, poursuivant ainsi l’œuvre entreprise par Masanobu et Shigenaga.

Il alla jusqu’à réaliser des copies libres d’artistes italiens en particulier, tels que Guardi ou Canaletto, d’après des gravures sur cuivre de Venise, ou encore des ruines antiques de Rome, avant d’intégrer ses recherches dans des estampes japonaises traditionnelles, auxquelles il ajouta cette dimension de perspective.

Aussi peut-on dire qu’il influença l’évolution de l’ukiyo-e, et en particulier l’œuvre de Hiroshige : celui-ci prend de fait en compte dans ses paysages l’importance de la perspective.

Torii Kiyonaga

Torii Kiyonaga (1752 – 28 juin 1815), souvent désigné sous le seul nom de Kiyonaga, est l’un des grands maîtres de l’ukiyo-e, innovant dans de nombreux domaines.

Sur le plan technique, il abandonne rapidement le petit format chūban en faveur du format ōban. Il a également fréquemment recours à des compositions sous forme de diptyques, voire de triptyques, qui accroissent considérablement les possibilités des estampes en matière de composition.

Sur le plan stylistique, le type de femmes qu’il peint – saines et vigoureuses, loin de la gracilité de celles de Harunobu – et l’harmonie de ses compositions le font parfois considérer comme marquant l’apogée de l’ukiyo-e.

Kitagawa Utamaro

Kitagawa Utamaro vers 1753 – 31 octobre 1806 est particulièrement connu pour ses représentations de jolies femmes (bijin-ga), mais son œuvre comprend également de nombreuses scènes de nature et d’animaux.

Son travail parvint en Occident au XIXe siècle où il rencontra un grand succès. Il a particulièrement influencé les impressionnistes par ses cadrages audacieux et le graphisme de ses estampes.

Il fut surnommé en 1891 par Edmond de Goncourt « le peintre des maisons vertes » (les maisons des courtisanes), même si en réalité un tiers seulement des très nombreuses estampes que l’on connaîtt de lui furent consacrées à Yoshiwara (le quartier des plaisirs de Tōkyō).

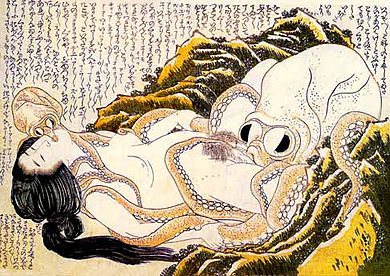

Katsushika Hokusai

Katsushika Hokusai est né à Edo en 1760 dans la famille Kawamura. Il est adopté vers l’âge de trois ou quatre ans par son oncle Nakajima Ise qui est un fabricant de miroirs pour la cour du shogun.

Après avoir intégré, en 1778 l’atelier du maître Katsukawa Shunsho, spécialiste des portraits d’acteurs, il produit sous le nom de Katsukawa Shunrō une série de ces portraits. Il quitte cependant l’atelier à la mort du maître du fait de désaccord avec son successeur Shunko.

Hokusai connaît alors une période de grande pauvreté. Il subit l’influence de l’art occidental et découvre la perspective grâce à un artiste japonais, Shiba Kokan.

Vers 1794, il intègre une école classique : le clan Tawaraya de l’école Rimpa. En 1795, il illustre sous le nom de Sōri le recueil poétique Kyōka Edo no Murasaki, qui lui vaut son premier succès. De 1796 à 1799 il produit un grand nombre d’albums et d’estampes en feuilles séparées, appelées surimono. C’est à la même époque qu’il adopte pour la première fois le nom de Hokusai et se donne en 1800 le surnom de Gakyōjin Hokusai, « le Fou de dessin ». En 1804, il peint, dans la cour du temple d’Edo, au moyen d’un balai et d’un seau d’encre de Chine, un daruma (figurine à vœux) géant de plus de 240 m2 que l’on doit hisser jusqu’aux toits pour permettre à l’assistance de l’admirer. Il réitère cet exploit en 1817 à Nagoya.

En 1812, Hokusai commence à parcourir le pays, de l’ancienne capitale Kyōto à la ville nouvelle de Edo. Il s’arrête à Nagoya, où il rencontre l’artiste Bokusen. Suivant les conseils de ce dernier, il publie deux ans plus tard sa Manga, un recueil de ses innombrables carnets de croquis, d’études originales et marginales. Ses contemporains ont remarqué que ce projet suivait celui de Kuwagata Keisai et son ryakuga. La publication de cette série de livres d’images s’étend jusqu’en 1834 et comprend douze volumes. Âgé de soixante ans, Hokusai prend le nom de Iitsu pour signifier son passage dans un nouvel âge et s’adonne pendant cette période à l’illustration de livres.

1831 voit la parution d’une de ses œuvres majeures, la série d’estampes Fugaku Sanjūrokkei ou Trente-six vues du mont Fuji, qui lui vaut une reconnaissance internationale. Il se sert alors du bleu de Prusse, introduit au Japon en 1829 et dont Keisai Eisen a déjà tiré profit.

Il quitte Edo fin 1834 pour passer une année à Suruga dans la péninsule de Miura au sud d’Edo et publie l’année suivante sa série Fugaku Hyakkei ou les Cent Vues du Mont Fuji, qui reprend au trait tout son travail sur le paysage.

Vers le milieu de 1836, il retourne à Edo alors que la capitale connaît la grande famine Tenpō. Il survit grâce à la vente de ses œuvres.

En 1839, un incendie dévaste son atelier, détruisant les travaux accumulés des dernières années. Les dix années qui suivent sont paisibles en matière de production. On raconte que, chaque matin, il s’efforcera de produire au moins un dessin, rituel auquel il s’adonne jusqu’à sa mort.

C’est en 1845 qu’il fait son dernier voyage à la rencontre d’un ami d’Obuse, de la province de Shinano. Il exécute au cours de cette visite quelques peintures dans un temple.

Il meurt en 1849. Ses cendres sont déposées dans un tombeau au temple Seikiō-ji, dans le quartier populaire d’Asakusa à Edo, où il a passé la majeure partie de sa vie. Il laisse derrière lui une œuvre qui comprend 30 000 dessins.

Sur son lit de mort, il prononce ces dernières paroles : « Si le ciel m’avait accordé encore dix ans de vie, ou même cinq, j’aurais pu devenir un véritable peintre ». Sur sa pierre tombale est inscrite cette épitaphe : « Oh ! La liberté, la belle liberté, quand on va aux champs d’été pour y laisser son corps périssable ».

Hokusai a eu cinq enfants de ses deux femmes : deux garçons et trois filles, dont la plus jeune, Sakae, plus connue sous le nom d’Ōi ou O-Ei, a également été peintre.

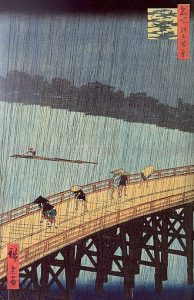

Utagawa Hiroshige

Utagawa Hiroshige est né en 1797 à Edo et mort le 12 octobre 1858 à Edo.

Il se distingue par des séries d’estampes sur le mont Fuji et sur Edo (actuel Tōkyō), dessinant de façon évocatrice les paysages et l’atmosphère de la ville, en reprenant les instants de la vie quotidienne de la ville avant sa transformation à l’ère Meiji.

Auteur prolifique, actif entre 1818 et 1858, il crée une œuvre constituée de plus de 5 400 estampes.

Il est avec Hokusai, avec qui on le compare souvent — pour les opposer — l’un des derniers très grands noms de l’ukiyo-e et, en particulier, de l’estampe de paysage, qu’il aura menée à un sommet inégalé avant le déclin de la xylographie au Japon.

Ses séries les plus connues, les Cent vues d’Edo, Les Soixante-neuf stations du Kiso Kaidō et surtout Les Cinquante-trois stations du Tōkaidō, rivalisent en notoriété avec la célèbre série de Hokusai, les Trente-six vues du mont Fuji.

Le style d’Hiroshige est cependant bien différent de celui d’Hokusai.

Hiroshige se fait l’humble interprète de la nature, qui, à l’aide des moyens frustes de la gravure sur bois, sait exprimer comme à travers « une fenêtre enchantée » les délicates transparences de l’atmosphère au fil des saisons, dans des paysages où l’homme est toujours présent. La composition de ses œuvres est saisissante, caractérisée par une maîtrise subtile des couleurs franches — avec une dominante du vert et du bleu. Son sens du premier plan sera repris plus tard par Degas, et on le retrouvera en photographie.

Peu après la réouverture forcée du Japon aux échanges avec l’Occident, c’est principalement à travers l’œuvre d’Hiroshige que le monde découvre vers 1870 l’étonnante originalité des arts graphiques dans ce pays. Le japonisme aura une influence déterminante sur les peintres impressionnistes et ensuite sur l’Art nouveau.