Histoire

un peu d'histoire

D'après la légende, le Japon serait nédes amours de 2 divinités, Izanagi et Izanami. Selon le Kojiki, (mythes concernant les dieux et l’origine des îles de l'archipel),leur fille Amaterasu (天照), déesse du soleil,ordonna à son petit-fils Ninigi de descendre sur la Terre et de la gouverner.À cette fin, elle lui confia,en plus de l'épée qu'elle avait reçue de son frère,le miroir Yata no Kagamiet le joyau Yasakani no Magata.Ces trois objets devinrent les insignes sacrés de la famille impériale.Ils furent transmis ensuite à Jimmu (神武天皇),le premier empereur, petit-fils de Ninigiet ancêtre de tous les empereurs japonais.

- L’époque Nara (710-794)

- L’époque Heian (794-1185)

- L’époque Kamakura (1192-1333)

- L’époque Muromachi (1336-1573)

- L’époque Edo (1615-1867)

- L’ère Meiji (1868-1912)

- L’ère Taishō (1912-1926)

- L’ère Showā (1926-1989)

- L’ère Heisei (1989-2019)

L’époque Nara (710-794) : l’expansion de la civilisation

Après l’ère Jomon (12 000 – 300 ans av. JC), l’ère Yayoi (300 av. JC – 300 après JC) et l’ère Kofun (300 – 552), il faudra attendre le début du VIIIe siècle pour assister à la création d’un véritable État japonais.

L’impératrice Genmei installe sa capitale à Nara, anciennement Heijō-kyō (平城京), construite sur le modèle des villes chinoises : un quadrilatère dont l’élément principal est le palais impérial, situé au nord. L’organisation de la ville suit un quadrillage régulier en damier

qui dessine des arrondissements subdivisés en 16 îlots d’habitation entourés par des murs ou des haies qui les séparent des rues.

Celles-ci sont rectilignes, larges et bordées de fossés. À cette époque, la majorité des Japonais se consacrent à l’agriculture et vivent dans des villages ou des hameaux autour des puits. La plupart des villageois croient dans la religion appelée plus tard, au XIIIesiècle, shintō, fondée sur l’adoration des kamis, c’est-à-dire les forces de la nature et les esprits des ancêtres.

Malgré l’extrême pauvreté, cette période sera, artistiquement, l’une des plus riches de toute l’histoire du Japon, très influencée par l’art de la dynastie chinoise des Tang (céramique, sculpture, peinture et calligraphie).

Le bouddhisme chinois pénètre peu à peu le pays, et l’empereur Kammu, tiraillé entre les sectes, quitte Nara pour Heian-kyō (平安京), future Kyōto, dont il fait la nouvelle capitale.

L’époque Heian (794-1185) : aux sources de l’empire

Le Heian ancien (794-967) est une prolongation de la culture de l’époque de Nara. La capitale Heian est basée sur le modèle de la capitale chinoise Chang’an, comme l’était Nara, mais sur une plus grande échelle. Malgré le déclin des réformes Taika-Taihō, le gouvernement impérial est vigoureux durant le Heian ancien. Le fait que Kammu ait évité toute réforme drastique a diminué l’intensité des luttes politiques, et il est connu comme l’un des empereurs les plus puissants de l’histoire du Japon.

Au IXe siècle, les Fujiwara s’imposent par des mariages successifs avec la famille impériale, et un de leurs membres devient le premier dirigeant du Bureau privé de l’empereur. À la fin du IXe siècle, Fujiwara no Mototsune, régent (sesshō) de l’empereur, obtient la création d’une nouvelle fonction, « grand rapporteur » (kampaku) qui décharge l’empereur du travail administratif lorsque celui-ci est adulte.

L’influence de la Chine chute de manière très nette. Un processus d’isolement (qui va durer 4 siècles) se met en place et va permettre le développement de l’âge d’or de la culture japonaise.

Premiers romans (Le Dit du Genji, XIe siècle) et poèmes sont écrits principalement en caractères japonais (et non en chinois classique). La peinture s’éloigne aussi des codes de la peinture chinoise.

Le Japon de la période Heian connaît la stabilité, mais, même si la succession au trône est assurée par l’hérédité dans la famille impériale, le pouvoir est à nouveau concentré, vers l’an 1000, dans les mains d’une seule famille, ou plutôt le clan Fujiwara.

Le pouvoir central du Japon continue à décliner, et les Fujiwara, de même que d’autres grandes familles et des fondations religieuses, acquièrent un pouvoir politique encore plus grand au début du Xe siècle. De plus, les Fujiwara, et singulièrement la maison Sekkan, sont devenus, avec les charges qu’ils accumulent, les plus gros propriétaires fonciers de l’archipel.

L’influence de la classe guerrière à la cour est un résultat de la rébellion de Hōgen en 1156, et surtout de celle de Heiji en 1160. À cette époque, Taira no Kiyomori est nommé Daijō-daijin (Premier ministre) et forme le premier gouvernement samurai de l’histoire. En 1180, remettant au goût du jour une pratique des Fujiwara, il place son petit-fils Antoku sur le trône pour régner par régence. Cet acte cause la guerre de Genpei, qui se termine cinq ans plus tard par l’élimination du clan Taira et l’arrivée au pouvoir de Minamoto no Yoritomo qui établit son bakufu à Kamakura, dans l’est du pays, en 1192. Kamakura a été choisie car cette ville était assez éloignée de la capitale impériale, Kyōto, où les monastères et les nobles de la cour exerçaient une certaine influence. En y instaurant son bakufu, Minamoto no Yoritomo pouvait agir sur les affaires du pays sans opposition.

Le bouddhisme commence à se répandre au Japon au cours de l’ère Heian, principalement au travers de deux grandes écoles, la branche Tendai (« Terrasse céleste ») et la branche Shingon (« parole vraie »).

À côté de moines savants et des ascètes, un grand nombre de fils cadets des familles puissantes, des fonctionnaires malchanceux, etc. prennent l’habit de moine. Parmi les plus pauvres, chargés des travaux manuels, beaucoup sont capables de manier bâton, arc ou sabre et de défendre les intérêts des temples. Ces moines-guerriers, appelés souvent à cette époque akuso, sont devenus un élément important de la société japonaise jusqu’à la fin du XIVe siècle.

Le Japon est alors, en bien des régions, presque vide, les communications malaisées, coupées par les montagnes et les forêts. L’Est et le Nord, peu mis en valeur, disposent de pâturages pour l’élevage des chevaux. Les rizières irriguées ne forment que quelques îlots organisés en parcelles régulières enregistrées par l’administration. Leur production reste faible et aléatoire. Après les impôts en riz, et les semences, la population, sans être totalement privée de consommer du riz, peut survivre grâce à ses cultures sèches, dans des petits jardins privés.

Bien que l’époque de Heian soit indubitablement une période de paix inhabituellement longue, elle a affaibli l’économie du Japon et conduit à la pauvreté presque tous ses habitants. Les aristocrates bénéficiant de la culture Heian ne représentent qu’environ 5 000 personnes sur une population de cinq millions d’habitants.

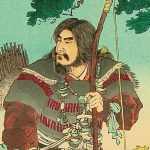

L’époque Kamakura (1192-1333) : militarisme et religiosité

Commence alors une ère marquée à la fois par l’idéologie militaire et le bouddhisme zen (la forme la plus ascétique du bouddhisme).

Le pouvoir s’installe durablement à Kamakura (鎌倉), qui se couvre de temples.

Cette période, placée sous l’autorité politique du shogunat de Kamakura, dure jusqu’en 1333 et voit l’avènement d’une nouvelle caste : celle des samurai (侍), qui impose sa domination sur tout le pays.

À l’origine, le samurai est un serviteur armé attaché à la personne d’un aristocrate de la cour. Lorsque les princes partent s’installer en province, ces serviteurs se voient chargés de fonctions multiples, et les plus habiles deviennent progressivement de petits seigneurs locaux (daimyō), disposant de pouvoirs étendus, allant, selon les cas, du rôle de mercenaire à celui de gouverneur d’un domaine voire d’une province entière.

Durant cette période, deux tentatives d’invasions mongoles échouent, dont l’une grâce au kamikaze, ou vent divin, qui coule les flottes mongoles parties de Corée.

L’époque Muromachi (1336-1573) : shogun et daimyo

Cette période tire son nom du quartier de Kyōto , Muromachi (室町), où le nouveau shogun, Ashikaga Takauji, installe son état-major.

C’est une ère relativement agitée, au cours de laquelle clans féodaux, shogun et daimyō s’affrontent sans parvenir à se départager.

Mais c’est aussi l’une des plus fécondes en matière d’art et de culture : les pavillons d’or et d’argent sont édifiés à Kyōto, et des arts raffinés comme la cérémonie du thé, le théâtre nō, l’ikebana (arrangement floral), la poésie renga, le sumi-e (peinture au lavis) ou encore les jardins secs, font leur apparition.

L’époque Edo (1615-1867) : le classicisme japonais

L’époque Edo ou période Tokugawa commence avec la prise de pouvoir de Tokugawa Ieyasu lors de la bataille de Sekigahara.

Elle est dominée par le shogunat Tokugawa dont Edo (江戸), ancien nom de Tōkyō (東京), est la capitale.

Il existe aussi un empereur, mais celui-ci ne possède que des fonctions spirituelles de grand-prêtre et est le symbole du « génie national ».

Après les nombreuses guerres féodales qui avaient eu lieu auparavant, les Tokugawa cherchent à réorganiser l’État et garantir la paix dans le pays. Pour cela, ils mettent au point un système encore très hiérarchisé et rigide grâce auquel ils peuvent contrôler totalement le pays.

Ainsi, ce dernier est divisé en fiefs gouvernés par des seigneurs, les daimyō, eux-mêmes sous l’autorité du shogun. Ceux qui avaient prêté allégeance aux Tokugawa avant 1600 s’appellent les « daimyō de l’intérieur » et ceux qui l’ont fait après s’appellent les « daimyō de l’extérieur ». Cependant, pour pouvoir maintenir ceux-ci sous son autorité, le shogun met en place un système de résidences alternées, le sankin-kotai, dans lequel les daimyō doivent résider à Edo, résidence shogunale, et ceci une année sur deux. De plus, les daimyō doivent laisser leur famille à Edo en guise d’otages.

Cette époque se caractérise notamment par une fermeture du pays sur lui-même, appelée sakoku. Le Japon ne conserve que quelques liens diplomatiques avec la Corée et seules la Chine et les Provinces-Unies ont le privilège d’entretenir des relations commerciales avec lui. Les Européens ne sont pas admis sur le sol japonais, au risque de la peine de mort. Cependant, ces derniers cherchent tout de même à entretenir des relations commerciales avec le pays. Cette pression fait même apparaître et renforcer un courant nationaliste dans tout le Japon.

Ce n’est qu’en 1854 que le Commodore américain Matthew Perry, accompagné de navires de guerre, réussit à « convaincre » le shogunat. Ce dernier, effrayé à la perspective d’entrer en guerre en cas de refus (comme ce fut le cas pour le voisin chinois avec les guerres de l’opium), signe à contre-cœur la convention de Kanagawa.

En 1858, la noblesse, plutôt xénophobe, reproche au shogun d’avoir cédé à la peur des étrangers et de ne pas avoir demandé l’autorisation de l’empereur. Cette scission marquera le début de la chute du shogunat.

Ainsi se prépare un affrontement entre les daimyō héréditairement créés par les Tokugawa au XVIIe siècle et les daimyō de l’Ouest qui se rangent du côté de l’empereur et s’opposent ainsi aux étrangers et au shogun. Les fiefs les plus puissants de ces derniers sont Chōshū et Satsuma. Ceux-ci sont entraînés dans la rébellion contre le shogunat : des batailles s’engagent vers 1866 mais les armées shogunales ne parviennent pas à pénétrer le territoire de Chōshū. Des alliances se dessinent alors entre Chōshū, Satsuma et Tosa dont les chefs préparent un coup d’État. Finalement, le 3 janvier 1868, est proclamé à Kyōto le « retour à l’ancienne monarchie » et la fin du shogunat.

L’époque Edo prend donc fin en 1868 avec la restauration du pouvoir impérial par l’empereur Mutsuhito et l’abdication du quinzième et dernier shogun, Tokugawa Yoshinobu.

L’époque Edo voit le développement du roman, de la poésie et du théâtre. La pensée et la littérature chinoises continuent à être la grande référence. Mais le mouvement de Kokugaku recentre l’éducation sur les classiques japonais, qu’il s’agit de redécouvrir, surtout depuis que la lecture des kanji a pratiquement disparu.

La société japonaise, à l’époque Edo, se restructure, à base de néoconfucianisme accompagné d’humanisme, de rationnalisme et de perspective historique, avec influences bouddhistes et shintoïstes.

Malgré cet isolationnime, la présence des Hollandais sur l’île de Dejima, près de Nagasaki est à l’origine des études occidentales (Rangaku) et de l’assimilation de la révolution scientifique et technologique occidentale.

Le mode de vie urbain (Chōnindō) permet un développement des arts, de la littérature, du divertissement, dont le monde flottant de l’ukiyo (particulièrement l’aspect relatif à la recherche des plaisirs).

Descendant du Jōruri, le théâtre kabuki est créé dans la région de Kyōto par la dame Okuni. En 1605, elle monte avec plusieurs femmes une troupe de danse grotesque qui connaît un franc succès. En 1629, les femmes sont interdites dans les représentations théâtrales car cela est considéré comme un facteur de prostitution important. Les rôles féminins sont donc tenus un temps par des éphèbes mais, en 1649, les adolescents sont proscrits pour la même raison. Des hommes prennent alors la place des femmes, créant la nouvelle profession d’onnagata (女方). En 1660, les enfants seront aussi interdits, toujours pour cause de prostitution.

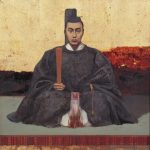

L’ère Meiji (1868-1912) : ouverture et occidentalisation

Après son accession au trône, suite à la mort de son père l’empereur Kōmei en janvier 1867, l’une des premières décisions symboliques du jeune souverain Mutsuhito est le transfert officiel de la capitale impériale du Heian-kyō (Kyōto) à l’ancienne résidence des shoguns (qui est encore aujourd’hui le palais impérial), à Edo, ville qui est aussitôt rebaptisée Tōkyō (東京), c’est-à-dire la « capitale de l’Est ».

L’ère Meiji (明治 : gouvernement éclairé) commence officiellement le , permettant ainsi l’entrée organisée et volontaire du Japon dans l’ère industrielle — quoique parfois soumis aux pressions étrangères — et donc l’abandon d’un régime essentiellement féodal. Il s’agissait pour le Japon de se moderniser au plus vite, afin de traiter d’égal à égal avec les Occidentaux pour éviter de tomber sous leurs dominations (comme ce fut le cas pour la Chine durant la même période avec les « traités inégaux »).

C’est pourquoi l’archipel est l’une des rares contrées d’Asie à n’avoir jamais été « colonisée » par aucun autre pays. Bien au contraire, l’Empire japonais devient à son tour, quelques années plus tard, une « puissance coloniale » importante : la première guerre sino-japonaise en 1894-1895, permet à l’« Empire du Soleil Levant » (par le traité de Shimonoseki) de mettre la main sur Taïwan, l’archipel des Pescadores et la presqu’île du Liaodong, ainsi que de placer la Corée sous sa sphère d’influence (signature d’un traité d’alliance militaire).

Une réforme importante est l’abolition de la classe guerrière des samurai. Les han (territoires des fiefs des daimyō) sont remplacés par les préfectures en 1871. Un certain nombre de samurai prennent alors le parti d’abandonner volontairement le métier des armes pour se reconvertir dans le monde des affaires. Beaucoup sont ainsi placés à la tête d’entreprises créées par le pouvoir impérial, devenant donc des acteurs importants dans les débuts de l’industrialisation du pays.

D’autres se mettent au service de l’État en entrant soit en politique (les premiers Premiers ministres sont quasiment tous issus de cette ancienne classe guerrière), soit en participant à la création de l’Armée impériale japonaise qui est confiée à des officiers instructeurs britanniques, français et allemands.

Mais cette réforme radicale n’est pas acceptée par tous et provoque en 1877 une révolte : la rébellion de Satsuma, menée par l’un des fondateurs de la nouvelle ère, Takamori Saigō, et qui est aussi alimentée par des réflexes xénophobes et conservateurs de la société japonaise d’alors. Celle-ci sera rapidement matée au bout de six mois par les forces impériales.

Entre 1871 et 1873, une série de lois foncières et fiscales ont été adoptées comme base pour la politique fiscale moderne. La propriété privée a été légalisée, les actes ont été publiés et les terres ont été évaluées à la juste valeur marchande, des impôts payés en espèces plutôt qu’en nature comme à l’époque féodale, et à des taux légèrement inférieurs.

En 1873, le Japon bascule du calendrier luno-solaire chinois au calendrier grégorien. Les dates des fêtes chinoises lunaires, comme la tango (端午) passent également du calendrier chinois au calendrier solaire.

La Conférence d’Osaka en 1873 aboutit à la réorganisation de l’administration d’un système judiciaire indépendant et d’une chambre des anciens, genrōin, chargée d’examiner les propositions de la législature. L’empereur déclare que « le gouvernement constitutionnel doit être mis en place par étapes progressives » et ordonne au Conseil des Anciens de rédiger une constitution.

Un membre de l’oligarchie Meiji, Ito Hirobumi, originaire de Chōshū, longtemps impliqué dans les affaires du gouvernement, est chargé de rédiger la constitution japonaise.

Lorsqu’elle est finalement accordée par l’empereur comme un signe de partage de son autorité et de don de liberté à ses sujets, la Constitution de 1889 de l’Empire du Japon (Constitution de Meiji) instaure la Diète impériale (teikoku gikai). Composée d’une Chambre des représentants élue populairement par une partie très limitée de citoyens de sexe masculin (de plus de vingt-cinq ans et payant une taxe, soit environ un pour cent de la population), de la Chambre des pairs (composée de la noblesse et de personnes nommées par l’empereur) et d’un cabinet responsable devant l’empereur et indépendant du pouvoir législatif. Néanmoins, en dépit de ces changements institutionnels, la souveraineté reste dans les mains de l’empereur sur la base de son ascendance divine.

La Constitution de Meiji durera, en tant que loi fondamentale, jusqu’en 1947.

Elle spécifie une forme de gouvernement toujours de caractère autoritaire, avec l’empereur qui détient le pouvoir ultime et n’accorde que des concessions minimes aux droits du peuple et aux mécanismes parlementaires. Les partis sont reconnus comme faisant partie du processus politique.

Tout au long de la période, les problèmes politiques sont en général résolus grâce à des compromis. Les partis politiques augmentent progressivement leur pouvoir sur le gouvernement et tiennent un rôle de plus en plus important dans le processus politique.

Sur le plan militaire, le japon continue sa politique d’expansion, lors de la guerre sino-japonaise (1904-1905). Le Japon est victorieux et le traité de Portsmouth lui accorde une petite partie du sud de la Mandchourie et la moitié de l’île de Sakhaline.

En 1910, le Japon annexe la Corée.

Au niveau religieux, le shintoisme devient religion d’état. Il est libéré de l’administration bouddhiste. Le christianisme, qui avait été confiné à Nagasaki, puis interdit dans cette ville en 1614 au début du shogunat, est de nouveau autorisé, bien que les chrétiens soient encore persécutés au début du règne.

Concernant l’économie et la société, dès 1870, les chemins de fer se développent avec l’aide d’ingénieurs britanniques. En 1894, 3 380 km de voies sont déjà en exploitation ; 13 ans plus tard, on en compte 4 524.

Une première monnaie étatique, le yen (円), est créée par une loi du pour remplacer le ryō (両), ce qui permet l’installation d’un système de taxes à l’échelon national pour le budget de l’État japonais.

L’industrialisation est rapide et se fait à marche forcée. Au bout de quelques décennies, le Japon se hausse au niveau des grandes puissances industrielles.

La marine militaire et civile prend de l’ampleur grâce à l’achat de navires à l’étranger et la construction de nouveaux ports. L’organisation de la marine de guerre est, dans un premier temps, inspirée par celle de la Royal Navy britannique, avant d’être confiée à l’ingénieur naval français Louis-Émile Bertin.

Un système d’éducation nationale, inspiré du modèle américain, est créé. L’enseignement devient obligatoire. L’État crée des écoles publiques très rapidement.

Grâce à l’enseignement et à une philosophie compétitive, une nouvelle forme d’élite apparaît.

En 1885, le Japon rejoint une convention internationale à propos du système métrique et, petit à petit, adopte ce système (devenu complètement officiel et obligatoire dans les années 1950).

Les contacts avec les autres pays du monde se développent.

L’empereur Meiji a atteint, à la fin de son règne, son but principal : amener le Japon à la hauteur des puissances occidentales en établissant un pouvoir central fort.

Il meurt le 30 juillet 1912.

L’ère Taishō (1912-1926) : la « démocratie Taishō »

A la mort de l’empereur Meiji, son fils aîné, Yoshihito, monte sur le trône. Mais il est malade et ne peut gouverner. C’est son fils, le jeune Hirohito, qui assurera la régence pendant toute l’ère Taishō (大正 : grande justice).

L’influence de la culture occidentale vécue durant l’ère Meiji continue à s’étendre. Kobayashi Kiyochika adopte les styles de peintures de l’Occident tout en continuant à peindre des ukiyo-e. Okakura Kakuzō maintient son intérêt pour la peinture japonaise traditionnelle tandis que Mori Ōgai et Natsume Sōseki sont envoyés en Europe pour étudier et introduisent au Japon, à leur retour, une vision plus moderne de la vie.

Les événements découlant de la restauration de Meiji en 1868 ont non seulement permis la réalisation de nombreux objectifs politiques et économiques, tant au niveau national qu’à l’étranger, mais aussi suscité un nouveau ferment intellectuel, à une époque où dans le monde entier l’intérêt pour le socialisme s’accroît et où se développe le prolétariat urbain.

Le suffrage universel masculin, la notion d’État providence, les droits des travailleurs et les protestations non violentes sont des idéaux des premiers mouvements de gauche. Cependant, la suppression par le gouvernement des activités de gauche entraîne une radicalisation des actions des mouvements de gauche et la répression qui s’ensuit aboutit à la dissolution du parti socialiste japonais (日本社会党, Nihon Shakaitō) un an seulement après sa fondation en 1906, marquant ainsi l’échec général du mouvement socialiste.

Profitant de ce que l’empire allemand est tout à la Première Guerre mondiale, et souhaitant étendre sa sphère d’influence en Chine, le Japon déclare la guerre à l’Allemagne le 23 août 1914 et occupe rapidement les territoires sous contrôle allemand dans la région du Shandong en Chine ainsi que les îles Mariannes, Carolines et Marshall dans l’océan Pacifique. Le 7 novembre 1914, Jiaozhou se rend au Japon.

La puissance du Japon en Asie croît avec la chute du régime tsariste en Russie et les désordres liés à la Révolution d’Octobre de 1917 en Sibérie.

La Première Guerre mondiale permet au Japon, qui a combattu du côté des alliés de la Première Guerre mondiale, d’étendre son influence en Asie et ses possessions territoriales dans le Pacifique. Agissant presque indépendamment du gouvernement civil, la marine impériale japonaise se saisit des colonies allemandes de Micronésie.

L’après-guerre apporte une prospérité sans précédent au Japon, qui se rend à la conférence de paix à Versailles en 1919 comme l’une des grandes puissances militaires et industrielles du monde et y reçoit une reconnaissance officielle comme l’un des « Cinq Grands » du nouvel ordre international. Tōkyō obtient un siège permanent au Conseil de la Société des Nations et le traité de paix confirme le transfert au Japon des droits de l’Allemagne dans Shandong, disposition qui conduit à des émeutes anti japonaises et à un mouvement politique de masse dans toute la Chine.

Le système à deux partis politiques qui se développe au Japon depuis le début du siècle arrive enfin à maturité après la Première Guerre mondiale, faisant naître le surnom de « démocratie Taishō » pour désigner cette période.

La déception de l’opinion publique augmente face à la dette nationale croissante et aux nouvelles lois électorales qui conservent les niveaux minimum de taxation requis pour l’obtention du droit de vote. Un mouvement se fait jour en faveur du suffrage universel et du démantèlement de l’ancien réseau des partis politiques. Les étudiants, les professeurs d’université et des journalistes, soutenus par les syndicats et inspirés par diverses écoles de pensée occidentales démocratiques, socialistes, communistes, anarchistes et autres, organisent en 1919 et 1920 de grandes manifestations publiques pacifiques en faveur du suffrage universel masculin.

Malgré les ajustements politiques et l’espoir d’un gouvernement plus ordonné, les crises économiques internes affectent le parti au pouvoir quel qu’il soit. Les programmes d’austérité budgétaire et les appels pour le soutien du public à ces politiques gouvernementales conservatrices — tels que les lois de préservation de la paix, y compris les rappels à l’obligation morale de faire des sacrifices pour l’empereur et l’État — sont tentés comme solutions pour résoudre la crise. Bien que la dépression mondiale des années 1920 et début des années 1930 ait des effets minimes sur le Japon — en fait, les exportations japonaises augmentent considérablement pendant cette période — il existe un sentiment de mécontentement croissant.

La libéralisation des lois sur les élections avec la « loi générale sur les élections » de 1925, favorise les candidats communistes, même si le Parti communiste japonais lui-même est interdit. Une nouvelle « loi sur la préservation de la Paix » en 1928, entrave cependant davantage encore les efforts communistes en interdisant les partis qu’ils ont infiltrés. L’appareil policier d’alors est omniprésent et très actif pour contrôler le mouvement socialiste. En 1926, le Parti communiste japonais est contraint à la clandestinité, à l’été 1929 sa direction est pratiquement détruite et en 1933 le Parti a pratiquement disparu.

Dans l’ensemble, le Japon évolue au cours des années 1920 vers un système démocratique de gouvernement. Le régime parlementaire n’est cependant pas suffisamment enraciné pour résister aux pressions économiques et politiques des années 1930 au cours desquelles les chefs militaires deviennent de plus en plus influents.

Le 1er septembre 1923, le séisme de Kantō provoque de graves dommages aux villes de Yokohama, de Shizuoka et de Tōkyō.

L’empereur Taishō meurt en 1926 et le régent Hirohito devient empereur le 25 décembre.

L’ère Shōwa (1926-1989) : impérialisme, défaite et reconstruction

Le 25 décembre 1926, avec l’avènement de Hirohito, commence l’ère Shōwa (昭和 : ), qui sera le plus long règne de tous les empereurs japonais.

Au cours des années 1920-1930, les militaires prennent finalement le contrôle du pays, l’entraînant dans une politique expansionniste sans précédent.

En 1931, l’armée impériale lance une attaque contre la Mandchourie, puis entame la seconde guerre sino-japonaise (1937-1945) durant laquelle elle se livre à de nombreuses exactions contre les populations civiles comme le massacre de Nankin.

L’idéologie ultra-nationaliste des militaires japonais s’accorde à merveille avec celle des nazis, et, en 1940, un pacte est signé entre le Japon, l’Italie et l’Allemagne.

L’année suivante, les japonais décident d’envahir l’Indochine. Les États-Unis ripostent par un embargo sur les produits pétroliers.

La contre-riposte est foudroyante : le 7 décembre 1941, les japonais lancent une attaque surprise sur la base américaine de Pearl Harbour, anéantissant une partie de la flotte américaine du Pacifique.

Dans le même temps, ils s’approprient Singapour, les Indes néerlandaises, les Philippines et même la Birmanie.

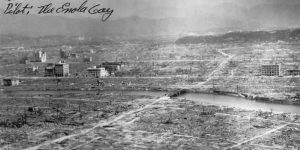

A partir de 1944, les États-Unis entreprennent des raids aériens contre les villes japonaises. Pourtant, malgré les bombardements répétés, l’état-major nippon refuse de céder.

Le président Truman décide alors d’utiliser l’arme nucléaire pour mettre un terme définitif à la guerre. Le 6 août 1945, une première bombe est lâchée sur Hiroshima, rasant la ville et tuant 75 000 personnes sur le coup. Malgré ces pertes énormes dans la population civile, le commandement militaire ne veut toujours pas se rendre.

Voulant être le premier à faire plier les Japonais, Staline (brisant le pacte de non-agression signé avec les japonais en 1941) déclare la guerre au Japon le 8 août et lance, le 9, une grande offensive en Mandchourie qui décime l’armée japonaise, bien inférieure en nombre et en matériel.

Les Japonais sont pris en étau entre l’Union Soviétique à l’Ouest et les Américains à l’Est (sur le front Pacifique).

Dans la course à la reddition du Japon, le président Truman ordonne alors l’envoi d’une seconde bombe atomique sur Kokura (au nord de l’île de Kyūshū). Mais, à cause des mauvaises conditions météorologiques, elle est larguée sur Nagasaki (un peu plus au sud-ouest) le 9 août, tuant environ 35000 personnes.

Il n’y a plus d’issue pour le Japon.

L’empereur Hirohito, qui s’était toujours abrité jusque là derrière les décisions des militaires, donne l’ordre de capituler et de se rendre aux américains (plutôt qu’aux soviétiques). Dans un message à la radio il appelle lui-même ses concitoyens à « endurer l’insupportable », et le 2 septembre 1945, une reddition sans conditions est signée avec le général MacArthur à bord du cuirassé Missouri.

En grande partie détruit, le Japon n’a pas d’autre choix que d’accepter l’occupation américaine. Le général MacArthur, qui a à cœur de reconstruire le pays sur des bases neuves et démocratiques, fera tout pour s’attirer la sympathie des ses ennemis d’hier. Connaissant l’attachement des Japonais à l’institution impériale, les Américains décident de ne pas juger Hirohito et même de lui laisser son trône à condition qu’il renonce publiquement à son caractère divin. C’est ce qu’il fait le 1er janvier 1946, enjoignant son peuple à renoncer à « l’idée erronnée selon laquelle l’empereur est divin et le peuple japonais supérieur aux autres et destiné à gouverner le monde ».

Le pays ne s’appellera plus Empire du Grand Japon (大日本帝国 : Dai Nippon Teikoku), mais adopte, avec la nouvelle constitution de 1947, le nom officiel de Japon (日本 : Nihon ou Nippon).

L’occupation américaine prend fin oficiellement en 1952 après la signature d’un traité de paix, le 8 septembre 1952 à San Francisco.

Mais la guerre de Corée, qui débute le 25 juin 1950, incite les Américains à se servir du Japon comme base arrière et à relancer la machine économique nippone.

En quelques années, grâce aux commandes américaines et à une impressionnante capacité de travail, le Japon va opérer un redressement des plus spectaculaires, devenant, au début des année 1960, le pays le plus productif d’Asie. Dès lors, l’économie japonaise ne connaît plus de frein.

Une fois la guerre terminée, les industriels nippons se tournent vers d’autres secteurs comme l’automobile, la photo et la radio, avec un seul mot d’ordre : exporter.

Le pays devient au cours des années 1980 la deuxième puissance économique du monde, talonnant les États-Unis. Mais il doit faire face aux critiques de ses partenaires occidentaux, qui l’accusent d’envahir le monde avec ses produits tout en maintenant son marché hermétiquement fermé. Son succès économique, le Japon le doit pourtant avant tout aux sacrifices consentis par une population travailleuse et qui a su patienter avant de recueillir le fruit de ses efforts. On parle, jusqu’au début des années 1990, du « modèle japonais ».

L’ère Heisei (1989-2019) : la fin du miracle économique

L’ère Heisei (平成 : accomplissement de la paix) a commencé le 8 janvier 1989 avec le début du règne de l’empereur Akihito le lendemain de la mort de son père et prédécesseur, l’empereur Hirohito.

Le miracle économique, qui a fait du pays une grande puissance, a pris fin au début des années 1990. Le Japon doit surmonter la crise engendrée par le vieillissement de la population, la morosité de la consommation, un faible taux de natalité, un manque de matières premières, l’effondrement des secteurs symboles du succès japonais (électronique, industrie automobile), une faible immigration et la concurrence de la Chine.

Depuis 2006, le pays a connu des années d’instabilité politique, interrompue par Shinzo Abe, premier ministre depuis décembre 2012, qui axe son action sur les questions économiques (relance de la croissance) et les sujets de sécurité et de défense. Ses réformes sont surnomées « Abenomics ».

Sur le long terme, la capacité d’innovation du Japon, le niveau d’éducation de sa population et sa maîtrise de créneaux technologiques d’avenir (robotique, nanotechnologies, biotechnologies, énergies renouvelables) devraient rester des atouts primordiaux dans la compétition internationale.

Objet de nombreuses catastrophes et faits-divers (tsunami sur l’île d’Okushiri en 1993, tremblement de terre de Kōbe en 1995 et séisme de Fukushima en 2011 (provoquant une catastrophe nucléaire), attentats au gaz sarin à Nagano en 1994 et à Tōkyō en 1995), les Japonais ont toujours surmonté ces épreuves avec détermination et solidarité.

Une loi d’exception autorise le 125e empereur du Japon, Akihito, 84 ans, à passer la main de son vivant, après 30 ans de règne. La date a été fixée au 30 avril 2019.

C’est la première abdication depuis celle, en 1817, de l’empereur Kokaku (1771-1840), ancêtre en ligne directe d’Akihito.

Le souverain avait formulé, en août 2016, le souhait d’abdiquer. « Je m’inquiète de la difficulté à remplir mes fonctions en tant que symbole de l’Etat », avait-il déclaré à la télévision, lors d’une allocution enregistrée. L’empereur avait justifié ce choix par son âge, son emploi du temps et des « limites physiques » de plus en plus importantes.

C’est son fils aîné, Naruhito, âgé de 57 ans, qui lui succèdera le 1er mai. Il y aura donc un nouveau changement d’ère.

Mise à jour du 2 mai : depuis hier, on sait le nom de la nouvelle ère. Ce sera l’ère reiwa. Les 2 kanji qui composent ce nom évoquent l’harmonie et la paix.